Nanoporen, die unser Erbgut scannen

Analysen des menschlichen Erbguts, die DNS-Sequenzierung, wie sie derzeit durchgeführt werden, dauern ihre Zeit und sind teuer. Daher forschen Professor Christian Holm, die Junior-Professorin Maria Fyta und ihr Team an einer neuen Form der Erbgutanalyse. Dabei wird die DNA durch eine Nanopore gefädelt. Anhand elektrischer Pulse könnten die vorhandenen Nukleobasen abgelesen werden. Mit mathematischen Methoden versuchen die Forscher, die Vorgänge bei der DNS-Sequenzierung mittels Nanoporen zu simulieren. Das soll wesentliche Details zur Realisierung des Verfahrens klären.

|

Wer das Wort Erbgutanalyse hört, denkt vermutlich aktuell an die vererbbaren Risiken, an Brust- oder Darmkrebs zu erkranken. Vor dem geistigen Auge agieren dann Wissenschaftler im Labor, untersuchen zwischen Reagenzgläsern und den unterschiedlichsten Apparaturen die DNA eines Menschen auf mögliche Abweichungen hin, um ihm zu mehr Klarheit über sein Erkrankungsrisiko zu verhelfen.

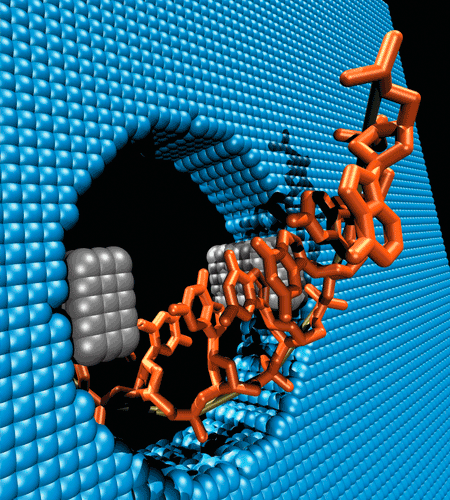

Analysen des menschlichen Erbguts, wie sie derzeit durchgeführt werden, dauern ihre Zeit und sind teuer. Am Institut für Computerphysik der Universität Stuttgart forschen Prof. Dr. Christian Holm, die Junior-Professorin Dr. Maria Fyta und ihr Team an einer neuen Form der Erbgutanalyse. Ein Labor benötigen die Physiker dabei nicht, sie arbeiten an und mit Computern. Mittels mathematischer Methoden versuchen sie die Vorgänge bei der DNA-Sequenzierung mittels Nanoporen zu simulieren – bunte Kugeln und Stränge werden dabei auf den Bildschirmen lebendig. Eingebunden ist ihre Arbeit in den Sonderforschungsbereich 716, in dessen Rahmen viele Stuttgarter Wissenschaftler Simulationswerkzeuge entwickeln, um damit die unterschiedlichsten Prozesse aus Natur und Technik zu erforschen.

Grundlage des neuen Verfahrens zur Erbgutanalyse sind zwei Wasserreservoirs, die eine Membran trennt, in der sich eine winzige Pore, eine Nanopore, befindet. Nanoporen – für Ionen und Biomoleküle wie die DNA durchlässige Proteine in der Zellmembran – kommen natürlicherweise in den Zellen aller Organismen vor. Neben diesen natürlichen Nanoporen gibt es aber auch künstliche, so zum Beispiel aus Graphen, Silicium- oder Gallium-Stickstoff. Ihnen gemein ist ihre unvorstellbare Kleinheit von zwei bis zehn Nanometer (ein Nanometer, das sind 10-9 Zentimeter). Wird zwischen den beiden Reservoirs eine Spannung angelegt, fließt ein Strom, der auf den Transport von Ionen durch die Nanopore zurückgeführt werden kann. Ist in einem der Reservoirs ein Biomolekül – wie hier die DNA – enthalten, so ändert sich der Strom immer dann, wenn das Molekül die Pore passiert, und je nach dessen Aufbau zeigt der Strompuls unterschiedliche Signaturen.

Die Idee ist: Man fädelt die DNA in eine Nanopore, liest anhand der elektrischen Pulse deren Nukleobasen ab – und hat so ein schnelles und kostengünstiges Verfahren zur Erbgutanalyse. „Auf diese Weise könnte sich einmal der Traum vieler Mediziner erfüllen, Patienten eine individuelle Therapie zukommen lassen zu können“, erzählt Maria Fyta. Damit dies keine Vision bleibt, haben die Wissenschaftler aber noch viel Arbeit vor sich, denn das System insgesamt ist noch nicht beschrieben. Zwar können DNA-Moleküle derzeit schon in Nanoporen eingefädelt werden, jedoch – die Signaturen der DNA sind schwach und es kommt zu überlappenden Impulsen.

|

Mithilfe von Simulationen nehmen sich die Stuttgarter Wissenschaftler nun dem Zustandekommen des Stroms durch die Pore und grundlegenden Mechanismen des Transportprozesses an. Zu der Vielzahl der Fragen, die sie sich dabei stellen, zählen unter anderem: Wie wirken sich unterschiedliche Salzkonzentrationen auf den Transport der DNA durch die Pore aus und wie auf die Strompulse während der Passage? Welche Porenabmessungen sind optimal für genaue Messungen? „Zur präzisen Klärung wichtiger Details arbeiten wir mit molekulardynamischen und quantenmechanischen Simulationen, bei denen wir das Verhalten eines jeden Atoms unter allen wirkenden Kräften berechnen“, erklärt Fyta. „ Um jedoch Gesetzmäßigkeiten zu finden, die den Prozess im Allgemeinen beschreiben, vergröbern wir die Systeme, modellieren Ionen als Kugeln und die DNA als Kette.“ Bei der Wahl zwischen genauem Detail und grobem kompletten Überblick spielt die zu verarbeitende Datenmenge eine zentrale Rolle. Atomare Simulationen liefern exakte Details, können etwa die elektrische Signatur der Biomoleküle vorausbestimmen oder zeigen, wie Ionen auf das Erbgut wirken. Komplexe DNA-Stränge auf diese Weise abzubilden, ist jedoch auch heute noch aufgrund der Rechenintensivität schlicht unmöglich.

Bis der Arzt das kleine, günstige Gerät in Händen halten wird, das innerhalb eines Tages das gesamte Erbgut eines Menschen entschlüsselt, ist also noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten. „Wir gehen aber davon aus“, sagt Maria Fyta, „dass unsere Erkenntnisse vorab schon für ähnliche interessante biomolekulare Systeme genutzt werden können.“

Teilprojekt C.5 | Institut für Computerphysik